【全問掲載】《社会》高知県・公立高校入試A日程 問題と解答

2025年3月4日(火) PM11時37分 <3月5日 AM12時11分 更新>

2025年3月4日に行われた高知県の公立高校入試A日程「社会」の問題と解答は下記の通りです。なお、引用された資料画像は、著作権の関係で一部を割愛しました。

【問題文】

問題1 次の1~3の問いに答えなさい。

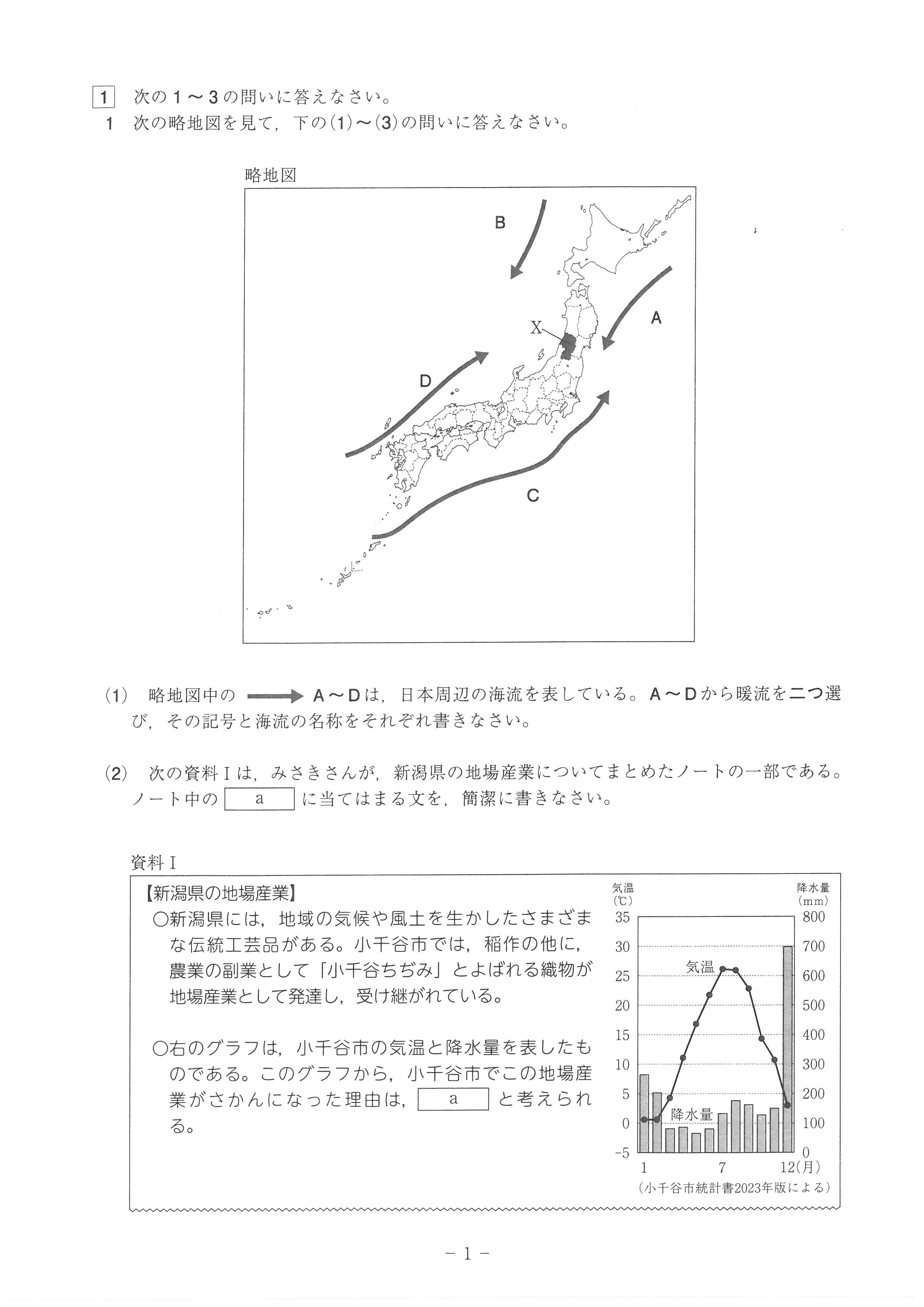

1 次の略地図を見て、下の(1)~(3)の問いに答えなさい。

[略地図 省略]

(1)略地図中の→A~Dは、日本周辺の海流を表している。 A~Dから暖流を二つ選び、その記号と海流の名称をそれぞれ書きなさい。

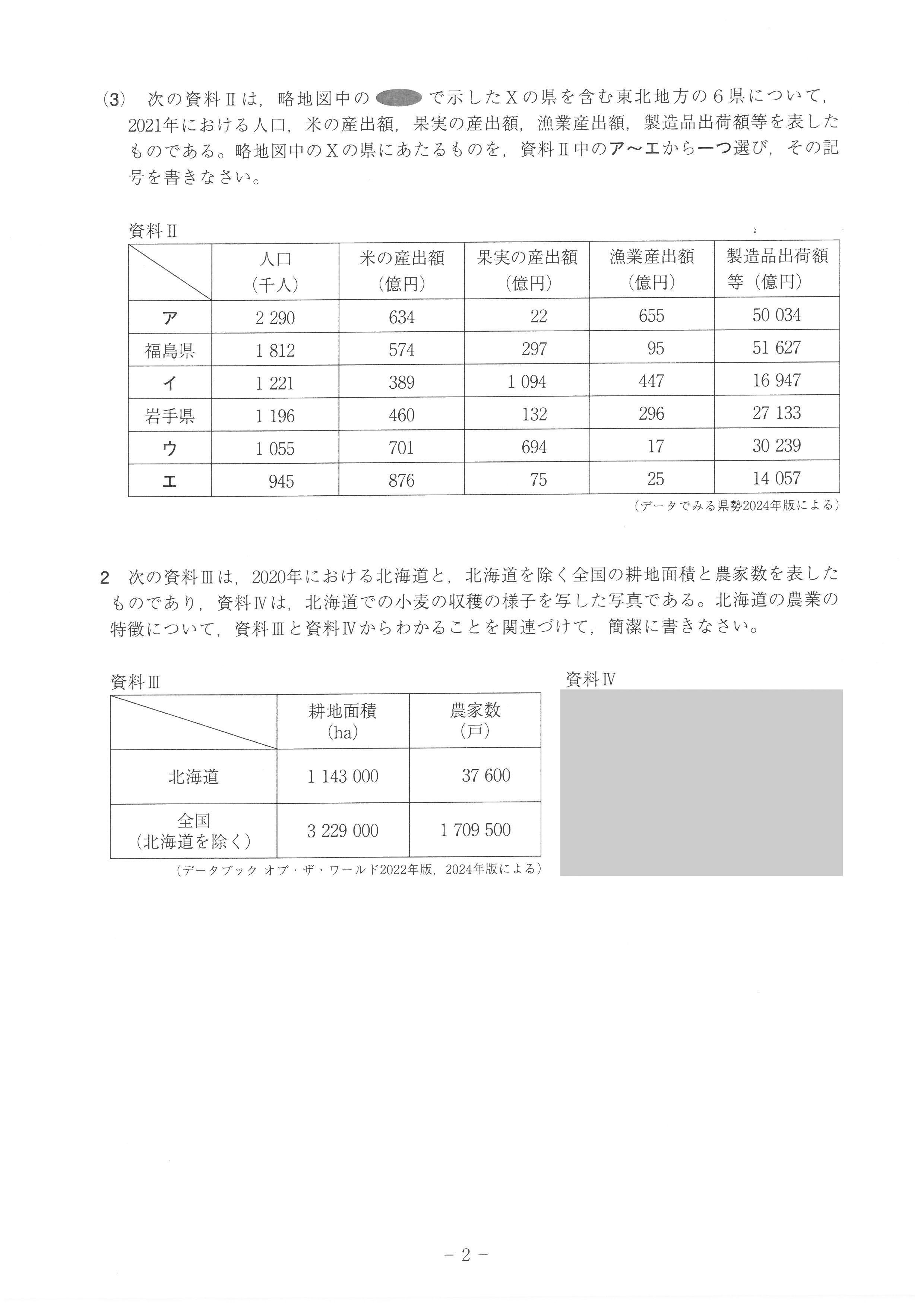

(2)次の資料Iは、みさきさんが、新潟県の地場産業についてまとめたノートの一部である。ノート中の a に当てはまる文を、簡潔に書きなさい。

[資料Ⅰ 省略]

(3)次の資料Ⅱは、略地図中の●で示したXの県を含む東北地方の6県について、2021年における人口、米の産出額、果実の産出額、漁業産出額、製造品出荷額等を表したものである。略地図中のXの県にあたるものを、資料Ⅱ中のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

[資料Ⅱ 省略]

2 次の資料Ⅲは、2020年における北海道と, 北海道を除く全国の耕地面積と農家数を表したものであり、資料Ⅳは,北海道での小麦の収穫の様子を写した写真である。 北海道の農業の特徴について, 資料Ⅲと資料Ⅳからわかることを関連づけて, 簡潔に書きなさい。

[資料Ⅲ,Ⅳ 省略]

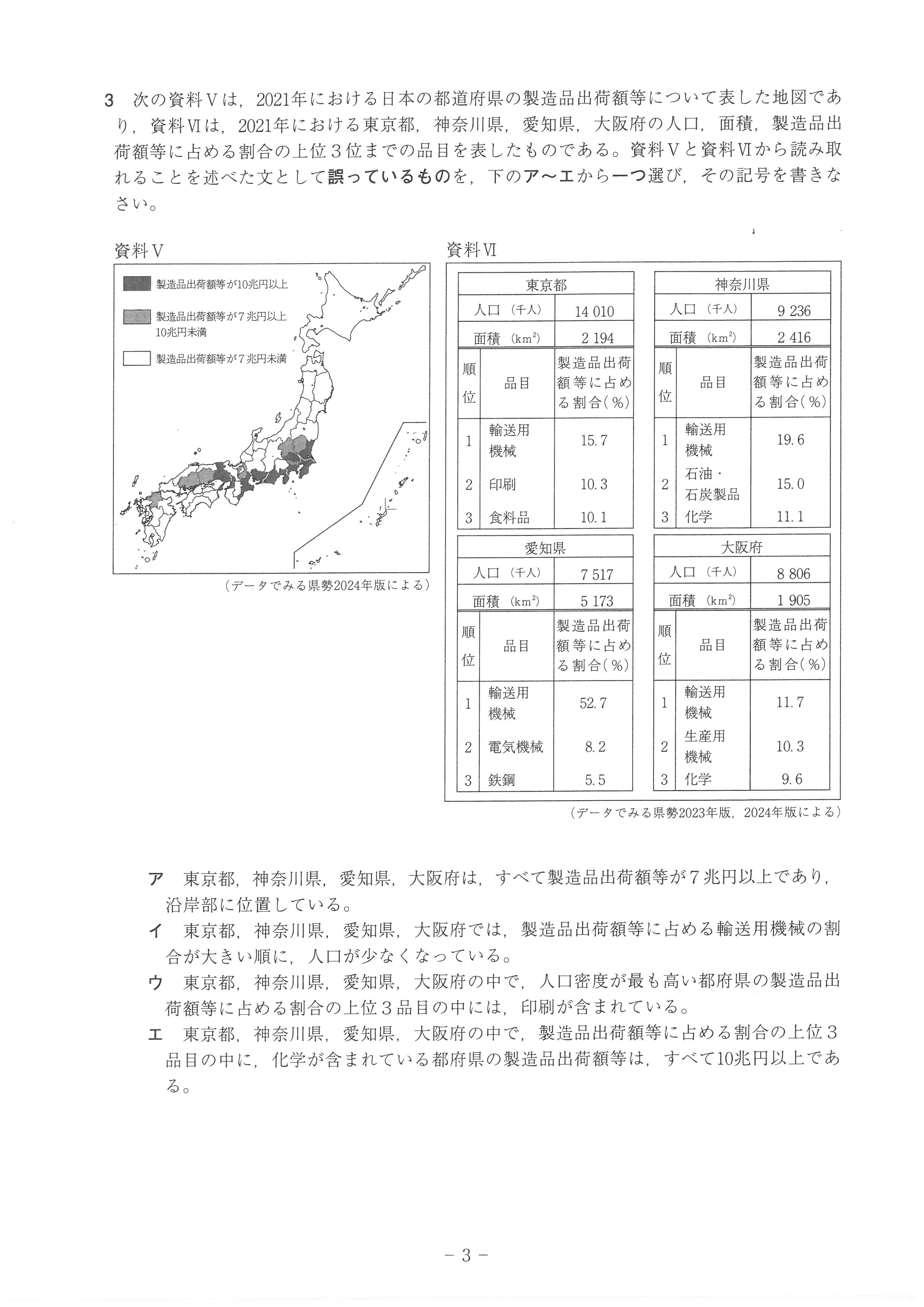

3 次の資料Vは、2021年における日本の都道府県の製造品出荷額等について表した地図であり、資料Ⅵは、2021年における東京都、神奈川県、愛知県、大阪府の人口、面積、製造品出荷額等に占める割合の上位3位までの品目を表したものである。 資料Vと資料Ⅵから読み取れることを述べた文として誤っているものを、下のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 東京都、神奈川県、愛知県、大阪府は、すべて製造品出荷額等が7兆円以上であり、沿岸部に位置している。

イ 東京都、神奈川県、愛知県、大阪府では、製造品出荷額等に占める輸送用機械の割合が大きい順に、人口が少なくなっている。

ウ 東京都、神奈川県、愛知県、大阪府の中で、人口密度が最も高い都府県の製造品出荷額等に占める割合の上位3品目の中には、印刷が含まれている。

エ 東京都、神奈川県、愛知県、大阪府の中で、製造品出荷額等に占める割合の上位3品目の中に、化学が含まれている都府県の製造品出荷額等は、すべて10兆円以上である。

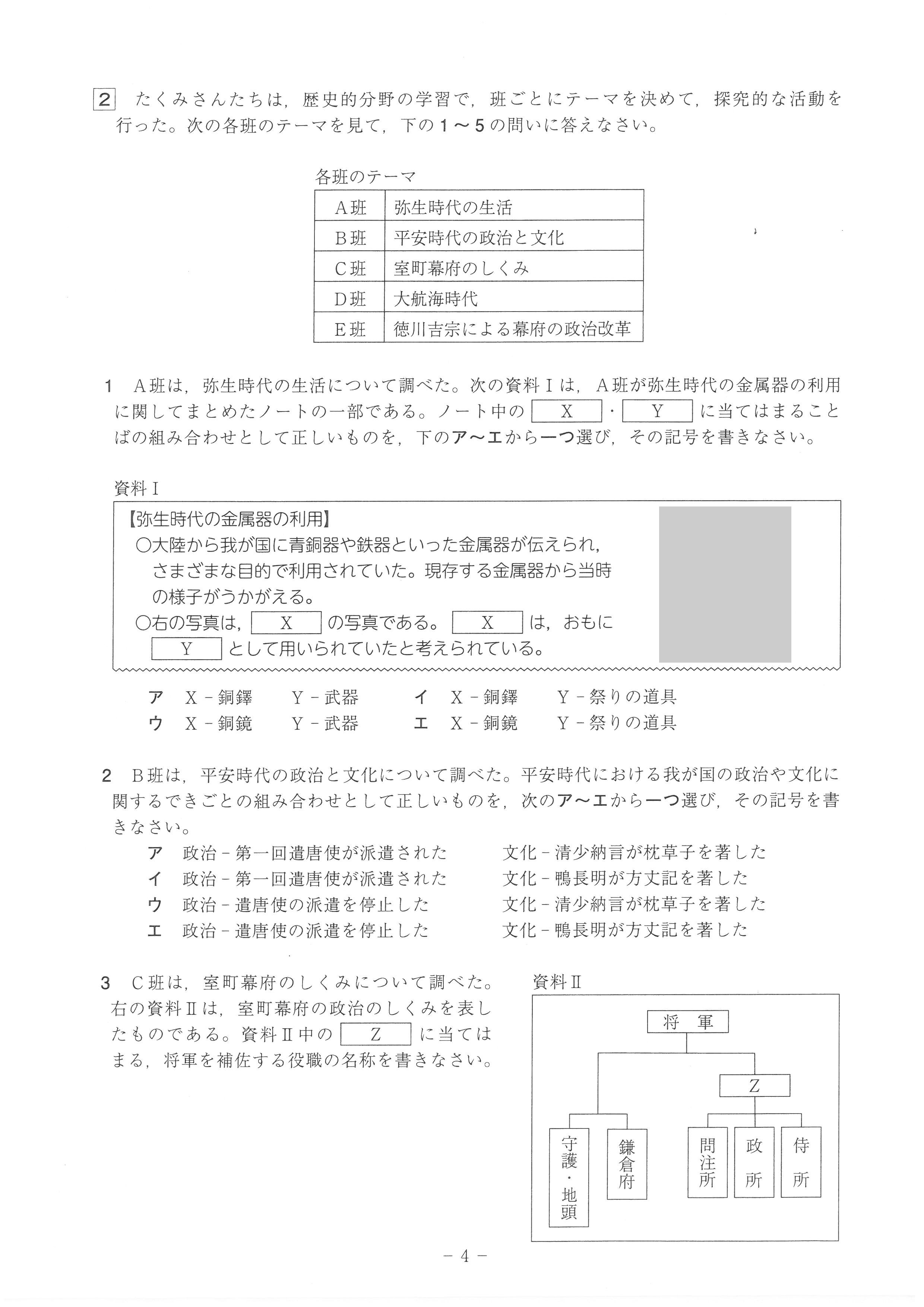

問題2 たくみさんたちは、歴史的分野の学習で、班ごとにテーマを決めて、 探究的な活動を行った。 次の各班のテーマを見て,下の1~5の問いに答えなさい。

各班のテーマ

A班 弥生時代の生活

B班 平安時代の政治と文化

C班 室町幕府のしくみ

D班 大航海時代

E班 徳川吉宗による幕府の政治改革

1 A班は、弥生時代の生活について調べた。 次の資料Ⅰは、A班が弥生時代の金属器の利用に関してまとめたノートの一部である。 ノート中のX・Yに当てはまることばの組み合わせとして正しいものを、下のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

[資料Ⅰ 省略]

ア X-銅鐸 Y-武器 イ X-銅鐸 Y-祭りの道具

ウ X-銅鏡 Y-武器 エ X-銅鏡 Y-祭りの道具

2 B班は、平安時代の政治と文化について調べた。平安時代における我が国の政治や文化に関するできごとの組み合わせとして正しいものを、次のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 政治-第一回遣唐使が派遣された 文化-清少納言が枕草子を著した

イ 政治-第一回遣唐使が派遣された 文化-鴨長明が方丈記を著した

ウ 政治-遣唐使の派遣を停止した 文化-清少納言が枕草子を著した

エ 政治-遣唐使の派遣を停止した 文化-鴨長明が方丈記を著した

3 C班は,室町幕府のしくみについて調べた。右の資料Ⅱは、室町幕府の政治のしくみを表したものである。資料Ⅱ中のZに当てはまる、将軍を補佐する役職の名称を書きなさい。

[資料Ⅱ 省略]

4 D班は、大航海時代について調べた。 大航海時代といわれる15世紀に、アフリカ大陸の南端の喜望峰を回ってインドに到達した人物として正しいものを、次のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア マゼラン イ バスコ=ダ=ガマ ウ マルコ=ポーロ エ コロンブス

5 E班は、徳川吉宗による幕府の政治改革について調べた。 吉宗による幕府の政治改革を何というか書きなさい。 また、吉宗は、政治改革の中で新田開発を進めたが、その目的を「年貢」と「財政」の二つの語を使って、簡潔に書きなさい。

問題3 次の1~5の問いに答えなさい。

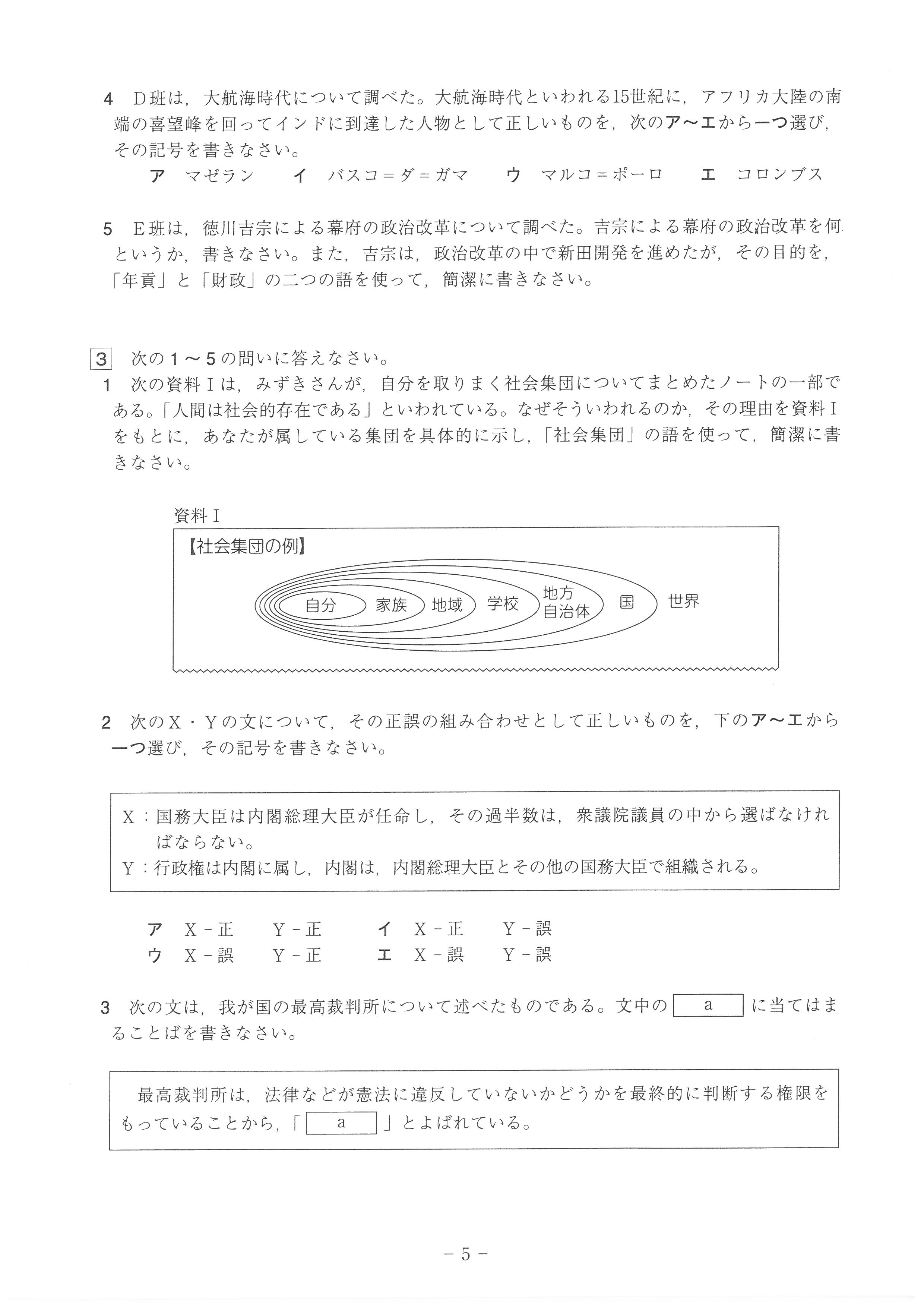

1 次の資料Ⅰは、みずきさんが、自分を取りまく社会集団についてまとめたノートの一部である。「人間は社会的存在である」といわれている。なぜそういわれるのか、その理由を資料Ⅰをもとに、あなたが属している集団を具体的に示し、「社会集団」の語を使って、簡潔に書きなさい。

[資料Ⅰ 省略]

2 次のX・Yの文について、その正誤の組み合わせとして正しいものを、下のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

X:国務大臣は内閣総理大臣が任命し、その過半数は、衆議院議員の中から選ばなければならない。

Y:行政権は内閣に属し、内閣は、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織される。

ア X-正 Y-正 イ X-正 Y-誤 ウ X-誤 Y-正 エ X-誤 Y-誤

3 次の文は、我が国の最高裁判所について述べたものである。文中のaに当てはまることばを書きなさい。

最高裁判所は、法律などが憲法に違反していないかどうかを最終的に判断する権限をもっていることから、「 a 」とよばれている。

4 日本国憲法に定められている国民の義務として誤っているものを、次のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 勤労の義務

イ 納税の義務

ウ 憲法を尊重し擁護する義務

エ 子どもに普通教育を受けさせる義務

5 地方公共団体の政治は、住民の意思を反映し、地域の実情に合わせて行われる必要がある。我が国の地方自治について述べた文として正しいものを、次のア~エからすべて選び、その記号を書きなさい。

ア 地方公共団体の首長および地方公共団体の議会の議員は、その地方公共団体の住民によって間接選挙で選ばれる。

イ 地方公共団体は、地域の重要な課題について、地域に住む人々の意思をはかるために、住民投票を行うことができる。

ウ 条例の制定や改廃の請求は、地方公共団体の住民が、その地方公共団体の有権者の50分の1以上の署名を集めることにより、選挙管理委員会に請求することができる。

エ 地方公共団体の首長は議会を解散する権限をもっており、議会は首長の不信任決議を行うことができる。

問題4 次の1・2の問いに答えなさい。

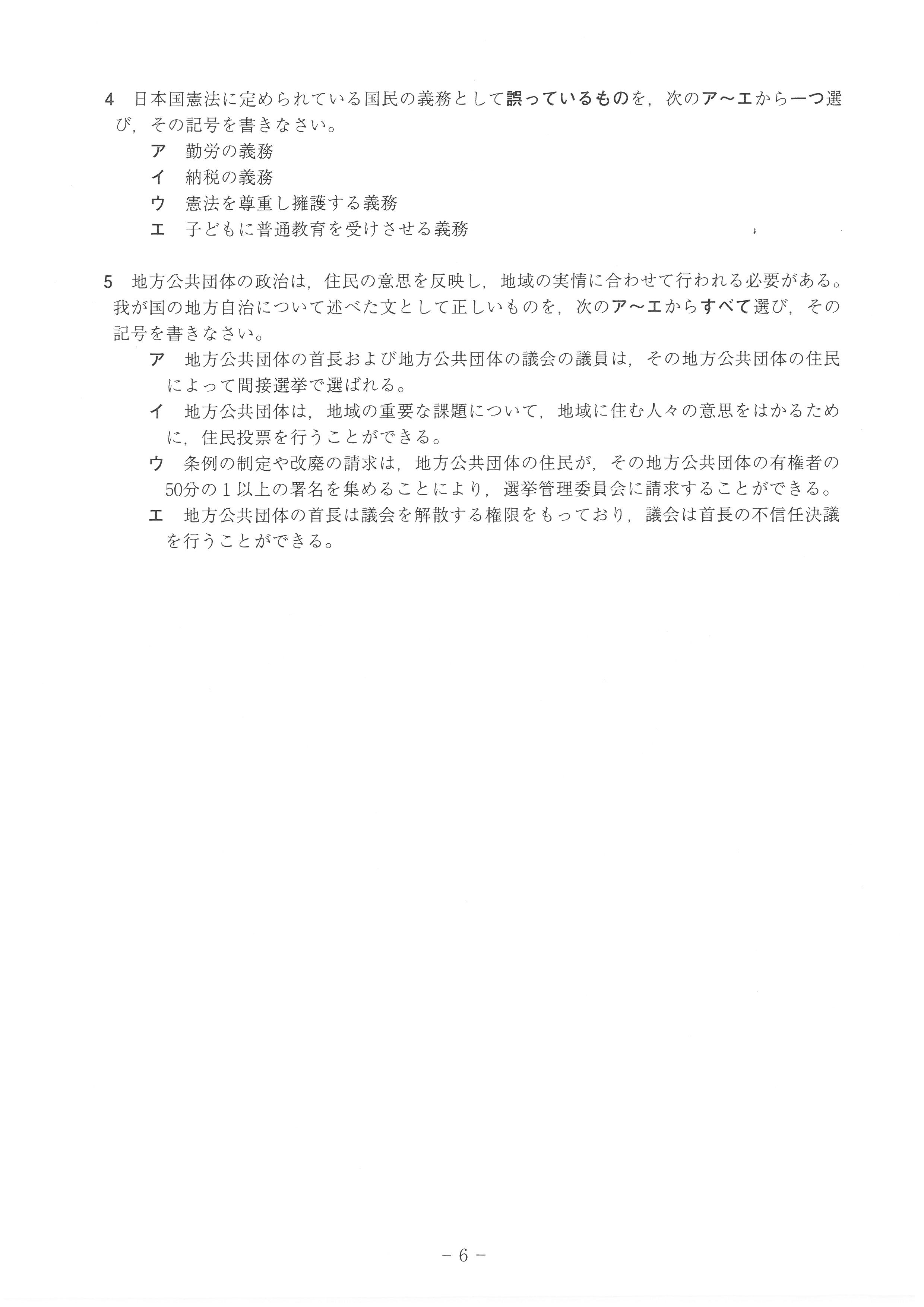

1 次の略地図を見て、下の(1)~(4)の問いに答えなさい。

[略地図 省略]

(1)略地図中の緯線Xの南北に分布する地域の一部では、森林や原野を焼き払い、その灰を肥料として利用する農業が行われているが、このような農業を何というか、書きなさい。

(2)略地図中の●で示したYの地域の気候区分は温帯であり、広い草原が続き、牛や羊を放牧している風景が見られる。 この地域に広がる草原を何というか、次のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア パンパ イ グレートプレーンズ ウ フィヨルド エ サバナ

(3)次の文は、略地図中の●(斜め線)で示したA国における再生可能エネルギーについて述べたものである。文中のⅠ・Ⅱに当てはまることばの組み合わせとして正しいものを、下のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

A国では、おもにⅠからバイオエタノール (バイオ燃料) が、大量に生産され、自動車などの燃料に利用されている。これは再生可能なエネルギーとして注目されている。農地開発により、バイオエタノールの生産量を増やそうとしているが、一方では、Ⅱなど新たな環境問題がおきている。

ア Ⅰ-オレンジ Ⅱ-森林破壊 イ Ⅰ-さとうきび Ⅱ-森林破壊

ウ Ⅰ-オレンジ Ⅱ-オゾン層の破壊 エ Ⅰ-さとうきび Ⅱ-オゾン層の破壊

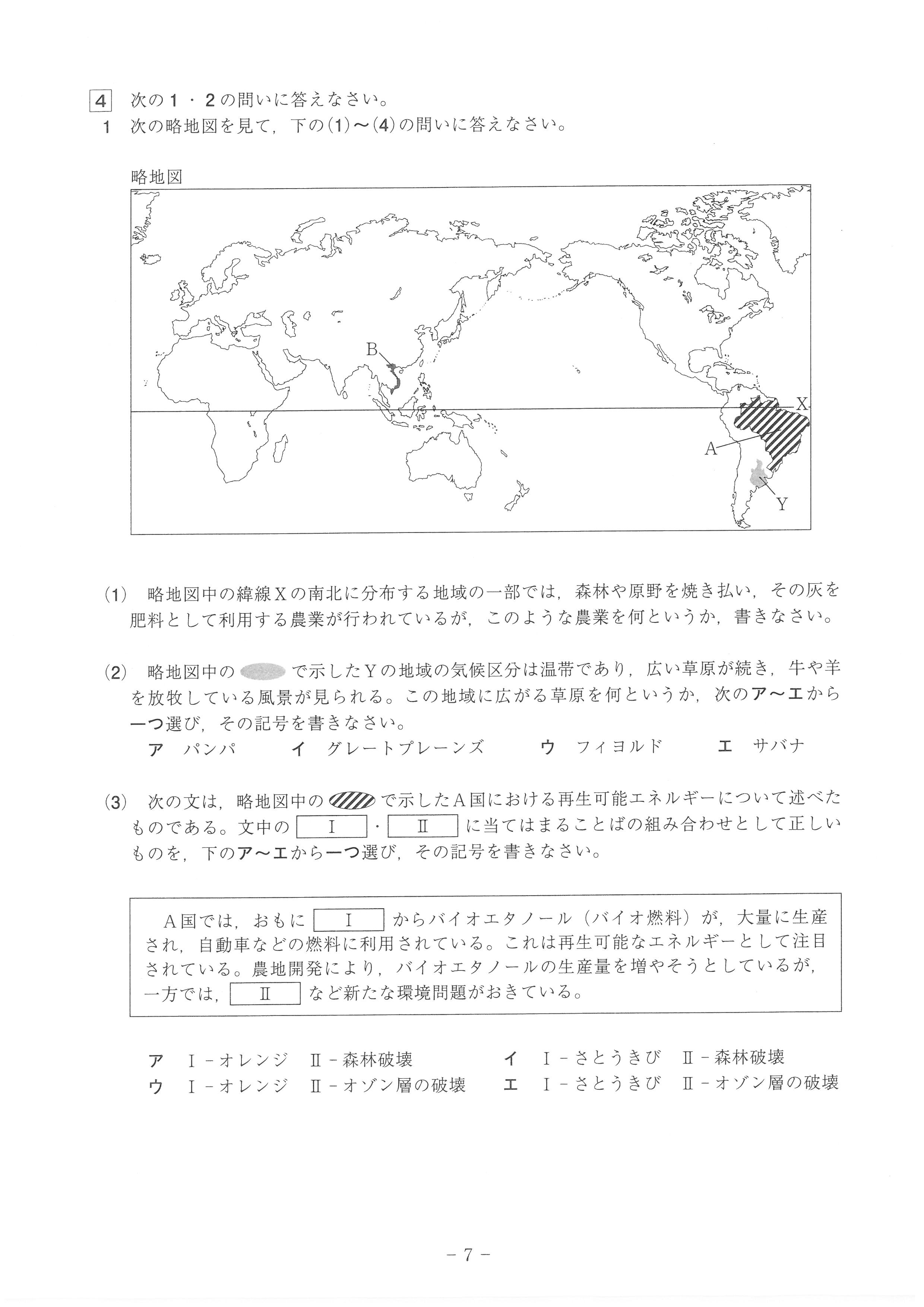

(4)次の資料Ⅰは、略地図中の●で示したB国において、日本企業の進出により設立された製造業の企業のうち、2001年度と2022年度に存在する企業数を表したものであり、資料Ⅱは、2022年度におけるB国と日本それぞれの、製造業における月額賃金を表したものである。B国における、日本企業の進出により設立された製造業の企業数の変化について、資料Ⅰと資料Ⅱから読み取れることを関連づけて、簡潔に書きなさい。

[資料Ⅰ・Ⅱ 省略]

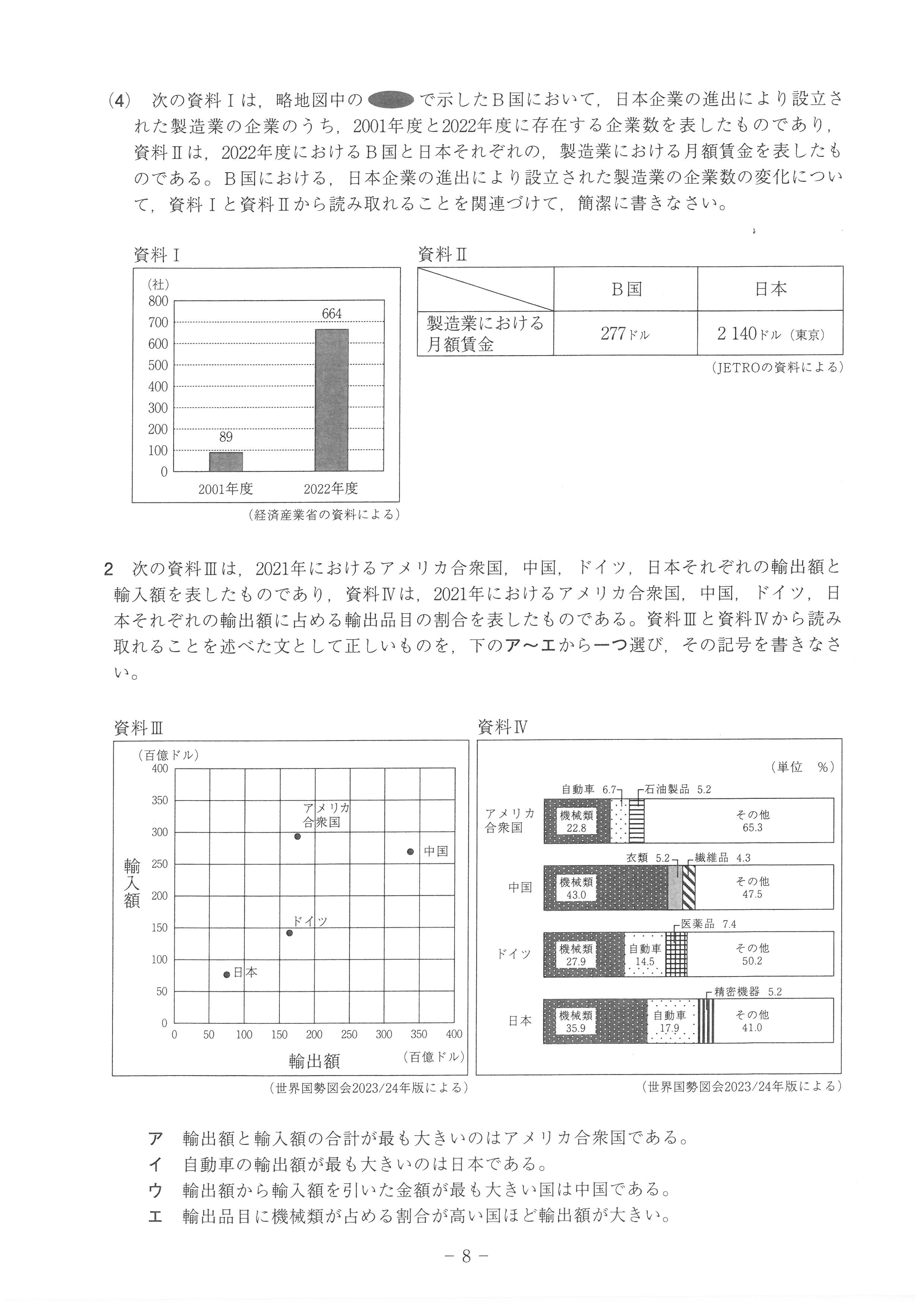

2 次の資料Ⅲは、2021年におけるアメリカ合衆国、中国、ドイツ、日本それぞれの輸出額と輸入額を表したものであり、資料Ⅳは、2021年におけるアメリカ合衆国、中国、ドイツ、日本それぞれの輸出額に占める輸出品目の割合を表したものである。 資料Ⅲと資料Ⅳから読み取れることを述べた文として正しいものを,下のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

[資料Ⅲ・Ⅳ 省略]

ア 輸出額と輸入額の合計が最も大きいのはアメリカ合衆国である。

イ 自動車の輸出額が最も大きいのは日本である。

ウ 輸出額から輸入額を引いた金額が最も大きい国は中国である。

エ 輸出品目に機械類が占める割合が高い国ほど輸出額が大きい。

問題5 次の略年表を見て、下の1~5の問いに答えなさい。

[略年表 省略]

1 年表中のXは、国会の開設に備え、板垣退助を党首として結成された政党である。この政党の名称を書きなさい。

2 年表中の下線部①に「日露戦争が始まる」とあるが、出征した弟の身を案じて、日露戦争中に「君死にたまふことなかれ」という作品を発表した人物として正しいものを、次のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 与謝野晶子 イ 森鷗外 ウ 平塚らいてう エ 樋口一葉

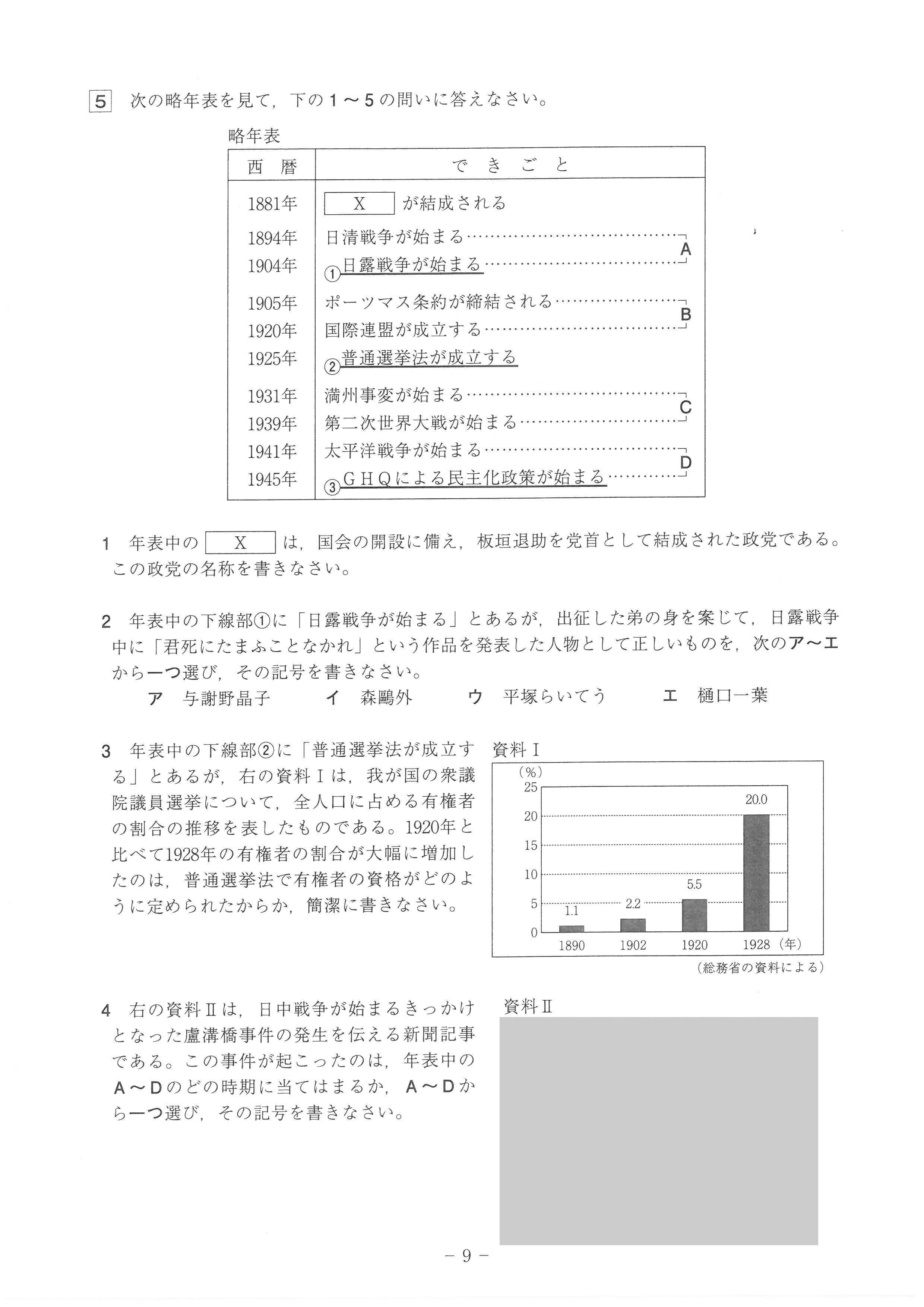

3 年表中の下線部②に「普通選挙法が成立する」とあるが、右の資料Ⅰは、我が国の衆議院議員選挙について、全人口に占める有権者の割合の推移を表したものである。 1920年と比べて1928年の有権者の割合が大幅に増加したのは、普通選挙法で有権者の資格がどのように定められたからか、簡潔に書きなさい。

[資料Ⅰ 省略]

4 右の資料Ⅱは、日中戦争が始まるきっかけとなった盧溝橋事件の発生を伝える新聞記事である。この事件が起こったのは、年表中のA~Dのどの時期に当てはまるか、A~Dから一つ選び、その記号を書きなさい。

[資料Ⅱ 省略]

5 年表中の下線部③に「GHQによる民主化政策が始まる」とあるが、GHQによる民主化政策が始まって以後の我が国の経済に関する次のア~エのできごとを、年代の古いものから順に並べ、その記号を書きなさい。

ア 政府が所得倍増計画を掲げ、経済政策を推進した結果、国民総生産が資本主義国の中で、アメリカに次いで第2位になった。

イ アメリカが大量の軍需物資を日本で調達した結果、特需景気が起こった。

ウ 多くの企業が土地や株式を買い集め、地価や株価が高くなりバブル経済とよばれる好景気が起こった。

エ 高度経済成長後の不況を、省エネルギー技術の開発や企業の合理化を進めて乗り切る中で、造船などにかわって自動車や精密機械などの輸出が増えた。

問題6 次の1~3の問いに答えなさい。

1 近年の我が国の社会や経済に関して述べた次のX・Yの文について、その正誤の組み合わせとして正しいものを、下のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

X:労働力不足を背景に、外国人労働者の受け入れを、さらに拡大していくためのしくみづくりが求められており、外国人労働者を積極的に雇用する企業も増えている。

Y:商品を購入する際には、現金だけでなく、クレジットカードや電子マネーなどさまざまな支払い方法が用いられている。

ア X-正 Y-正 イ X-正 Y-誤

ウ X-誤 Y-正 エ X-誤 Y-誤

2 次の資料Ⅰはのぞみさんが、日本銀行の役割についてまとめたノートの一部である。ノート中の a に当てはまることばを書きなさい。

資料I

【日本銀行の役割】

日本銀行は、日本の中央銀行であるが、政府のお金を出し入れする「政府の銀行」としての役割や、銀行から資金を預かったり、銀行に貸し出したりする「銀行の銀行」としての役割がある。また、日本銀行には、「 a 銀行」としての役割があり、2024年7月3日からは、新紙幣を発行している。

3 あかりさんは、65歳以上の高齢者に関する問題について調べた。このことについて、次の(1)・(2)の問いに答えなさい。

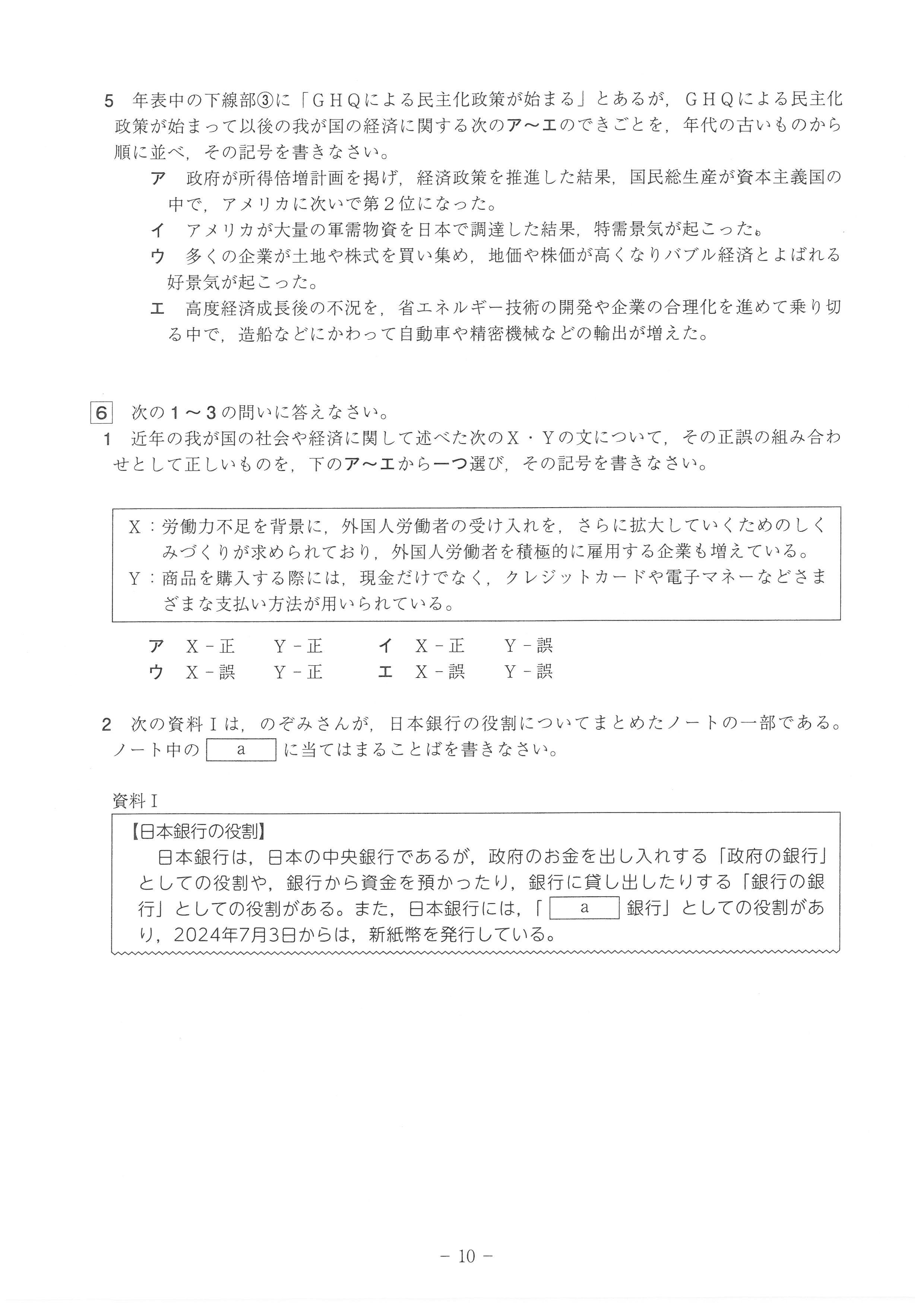

(1)次の資料Ⅱは、イタリア、オーストラリア、韓国、中国、日本、フィリピン、ブラジルの、2010年と2030年(推計値)の総人口に占める高齢者の割合を表したものである。この資料から読み取れることを述べた文として正しいものを、下のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

[資料Ⅱ 省略]

ア 2010年と2030年で、総人口に占める高齢者の割合が高い上位3か国の順位は、変わらない。

イ 総人口に占める高齢者の割合が10%を下回っている国は、2010年は3か国だが、2030年では2か国になる。

ウ 2030年の総人口に占める高齢者の割合が2010年の2倍以上になる国は2か国である。

エ 2010年と2030年の総人口に占める高齢者の割合の差が大きい国は、大きい方から順に、韓国、ブラジル、中国である。

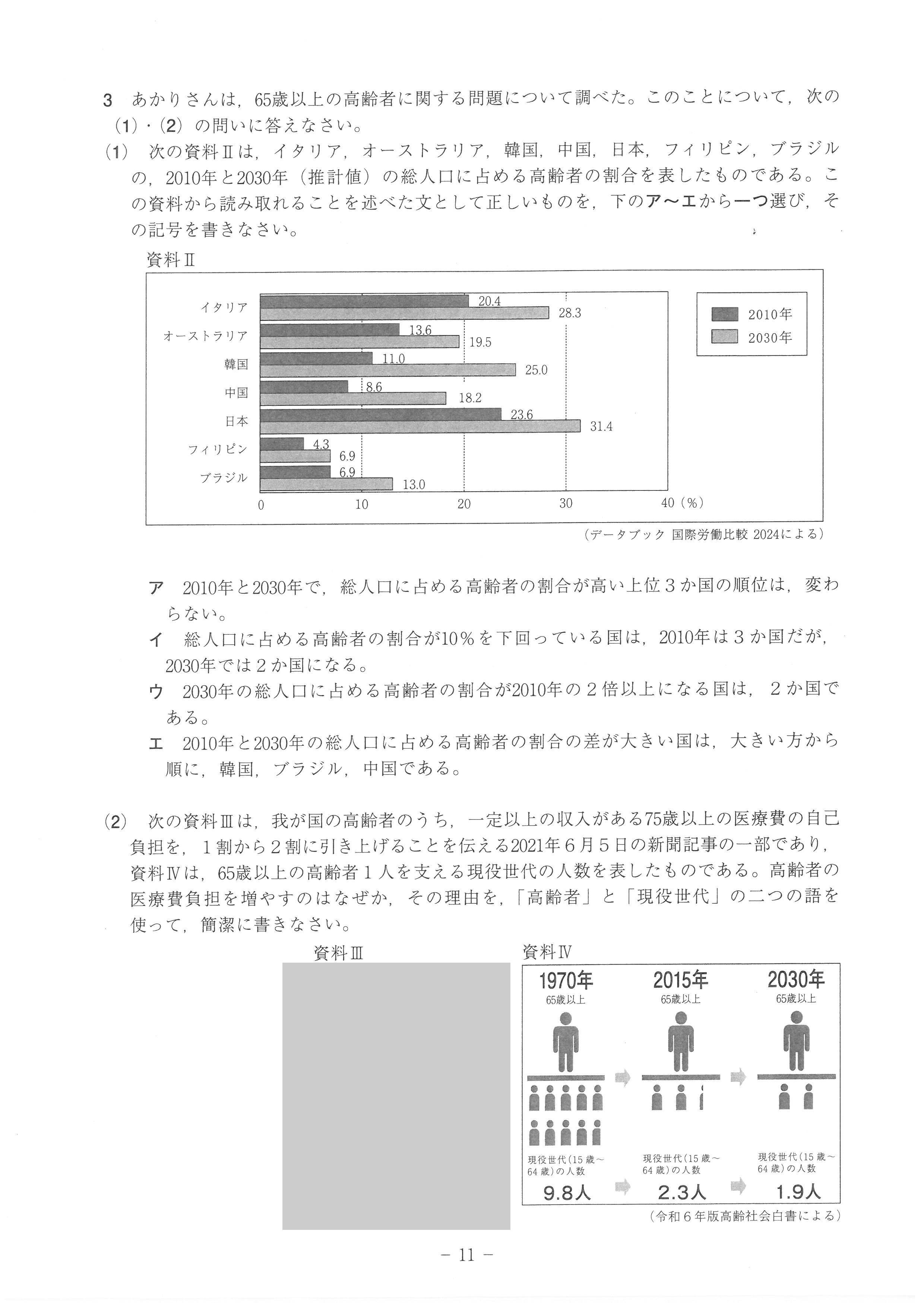

(2)次の資料Ⅲは、我が国の高齢者のうち、一定以上の収入がある75歳以上の医療費の自己負担を、1割から2割に引き上げることを伝える2021年6月5日の新聞記事の一部であり、資料Ⅳは、65歳以上の高齢者1人を支える現役世代の人数を表したものである。高齢者の医療費負担を増やすのはなぜか、その理由を、「高齢者」と「現役世代」の二つの語を使って、簡潔に書きなさい。

[資料Ⅲ・Ⅳ 省略]

【解答】

1

1(1)記号:C 名称:黒潮

記号:D 名称:対馬海流

(2)(例)冬に降雪量(降水量)が多く、農作業ができないため

(3)ウ

2 (例)北海道は、全国に比べて農家1戸当たりの耕地面積が大きく、大型機械を使った農業が行われている。

3 イ

2

1 イ

2 ウ

3 管領

4 イ

5 吉宗による幕府の政治改革:享保の改革

新田開発の目的:(例)年貢の収入を増やして、財政を立て直すため。

3

1 (例)私が家族や学校、地域という集団に属しているように、人間はさまざまな社会集団の中で生きているから。

2 ウ

3 憲法の番人

4 ウ

5 イ,エ

4

1(1)焼畑農業

(2)ア

(3)イ

(4)(例)日本企業の進出により設立された製造業の企業数が、2001年度に比べて2022年度は増加している。B国の製造業における月額賃金が日本と比べて安いことが、理由として考えられている。

2 ウ

5

1 自由党

2 ア

3 (例)有権者の資格が満25歳以上のすべての男子に与えられると定められていたから。

4 C

5 イ→ア→エ→ウ

6

1 ア

2 発券

3(1)ウ

(2)(例)高齢者を支える現役世代の負担が増えるの抑えることができるから。